在手机里,我们每天都在“社交”:点赞、评论、转发、加入群聊。可为什么,越刷越觉得孤独?因为真正的连接,不只是信息的交换,更是情感的共鸣。而情感,需要真实的场景、共同的体验、面对面的温度才能被唤醒。

越来越多品牌和空间运营者开始思考:如何把线上的“热闹”,转化为线下的“共情”?如何让一群“网友”,变成愿意奔赴同一场活动的“同好”?

远昊文化正参与这场从虚拟走向现实、从社交走向共同体的转变,用内容搭建连接的桥梁。

线上聚人,线下聚心

互联网让兴趣得以聚合。喜欢国风的人能找到同好,热爱电竞的玩家能组队开黑。但屏幕里的关系,常常停留在“我知道你”,而不是“我认识你”。

BCC在举办“国漫庙会”时发现,很多观众是在线上社群相识的,但直到线下活动才第一次见面。有人穿着同一系列的汉服来打卡,说是“约好了一起赴代号鸢的江湖之约”;有人在非遗手作区并肩绣香囊,边做边聊:“原来你是那个发过角色cos图的博主。”

这一刻,线上关系完成了向现实的情感落地——他们不再是头像和昵称,而是有温度、有声音的真实存在。

让“同好”变成“同在”

真正的共同体,不是靠算法推荐形成的群体,而是能共享时间、空间与记忆的“在场者”。

公路商店发起的“黑市复兴计划”,不追求流量曝光,而是打造青年文化的“线下据点”。在这里,球鞋、涂鸦、独立设计不再是图片,而是可以触摸、交流、交易的真实物品。摊主和顾客聊的不只是商品,更是背后的故事:这双鞋是自己画的,这件T恤是某个乐队联名,这场市集是大家轮流组织的。

这种“共同在场”的体验,让人产生归属感。有人连续几站跟着市集走,说:“这不是逛街,是回家。”

空间,正在成为情感的容器

线下活动要持续发生,离不开空间的支持。越来越多商业体意识到,不能只靠品牌店吸引人流,更要提供让人愿意停留的“情感场景”。

中海地产在部分社区商业项目中,尝试引入轻量级文化内容:周末的手作工坊、亲子卡牌赛、主题游园会。这些活动不喧宾夺主,却悄悄改变了空间的气质——从“路过的地方”变成“想去的地方”。一位家长说:“以前带孩子来只是吃饭,现在会特意问‘这周有没有活动’。”

空间不再是冷冰冰的建筑,而成了承载日常情感的容器。

从“参与”到“共创”:情感需要仪式感

情感共同体的形成,离不开仪式感。而仪式,往往藏在细节里。

中国邮政推出的“AI邮局”,让用户写下一句话,就能生成一张带有角色风格的明信片。从《樱桃小丸子》到《间谍过家家》,这个项目不断迭代,成为连接过去与未来的现代仪式。有人寄给一年后的自己,有人写给异地的朋友:“看到这个角色,就想到你。”

这种轻互动、高情感的设计,让一次简单的书写,变成一场情感的投递。

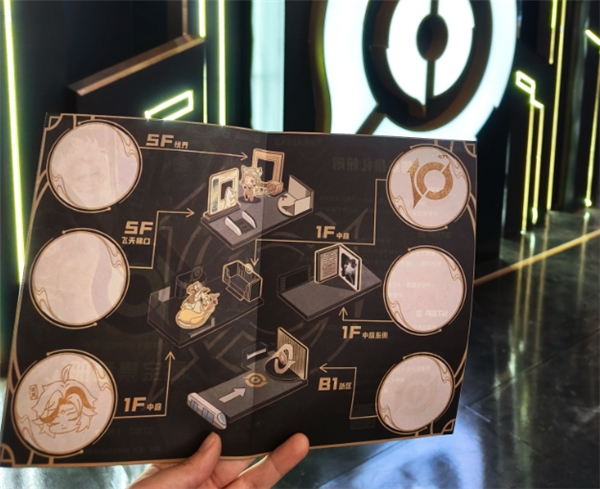

在“王者荣耀十周年”全国线下快闪活动中,远昊文化同样注重营造仪式感:没有喧闹的舞台表演,却有精心设计的互动细节——玩家可通过NFC触碰领取专属游戏福利,在集章册上留存旅程印记,用扭蛋机抽取十周年限定纪念款。现场设置的玩家共创墙前,许多人停下笔写下自己的故事:“从S1打到S30,我还在。”“和闺蜜一起cos小乔,是我们十年的约定。”

我们渴望的,从来不是更多社交,而是更深的连接

在这个信息爆炸的时代,我们不缺社交,缺的是共鸣。我们不缺点赞,缺的是见面时的一句“原来你也在”。

当一群人在同一片空间里,为同一个角色欢呼,为同一场手作投入,为同一张明信片动容——那一刻,他们不再是散落的个体,而是一个情感共同体。从线上到线下,从点赞到见面,这条路很长,但有人在走,有空间在接,有活动在发生。

远昊文化谈到:真正的连接,不在屏幕那头,而在我们并肩站在一起的那一刻。

来源:澎湃商业网

标题:远昊文化:从点赞到见面,我们如何在线下重建情感连接?

地址:http://www.pjstzwhg.com/pbshxf/28364.html

心灵鸡汤: